Entenda como a contracultura moldou a arte nos anos 1970 e por que Ney Matogrosso segue sendo um símbolo de resistência e liberdade.

Você já viu Homem com H? O filme chegou aos cinemas em maio de 2025 e colocou Ney Matogrosso de volta no centro das conversas — não só pelas telonas, mas pelo que ele representa. A cinebiografia reacende o olhar para a trajetória de um dos artistas mais ousados (e brilhantes) da música brasileira, que enfrentou de tudo um pouco: da repressão familiar à censura da ditadura, passando por uma homofobia escancarada.

O longa mergulha fundo no que faz de Ney um ícone: sua resistência, seu estilo inconfundível, sua forma única de transformar dor em arte. Jesuíta Barbosa brilha no papel — em certos momentos, é até difícil separar o ator do personagem. O sucesso do filme deixa claro: a arte de Ney continua viva, pulsando, cutucando e dizendo muito sobre o Brasil de hoje.

A escolha de contar essa história agora não é coincidência. Ney surgiu nos anos 1970, em plena ditadura, época em que vestir-se com ousadia, cantar sobre liberdade e expor o corpo era, por si só, um ato político. E não é que essas lutas ainda fazem eco hoje? O filme nos lembra que identidade, expressão e resistência continuam sendo temas urgentes. Ney não foi só um cantor com figurinos extravagantes — foi (e ainda é) um símbolo de coragem artística. Sua existência pública sempre foi um grito contra a norma, contra o medo, contra os padrões que tentam enquadrar corpos e comportamentos. E isso faz dele um nome essencial quando se fala em contracultura no Brasil.

Se você está se preparando para o Enem, entender o legado de Ney é também entender como a arte pode ser uma forma de resistência. Bora mergulhar nesse tema?

O que é contracultura?

A contracultura é um movimento social e cultural que surge em oposição aos valores, normas e comportamentos dominantes de uma sociedade. Geralmente, ela se manifesta por meio de expressões artísticas, estilos de vida alternativos, ideologias políticas e uma postura de questionamento e ruptura com o status quo. Não se trata apenas de rebeldia, mas de uma busca por novas formas de pensar, viver e se relacionar, frequentemente em resposta a períodos de grande repressão ou transformação social.

Nos anos 1960 e 1970, a contracultura globalmente foi marcada pelo movimento hippie, pela luta pelos direitos civis, pela oposição à Guerra do Vietnã e pela eclosão de novas linguagens artísticas. No Brasil, essa efervescência encontrou um cenário particular devido à ditadura militar, o que moldou suas características e estratégias de resistência.

Um movimento que nasceu da repressão

Enquanto em outros países a contracultura ganhava força com os ideais do movimento hippie, no Brasil esse movimento encontrou um cenário bem diferente. A efervescência cultural e social das décadas de 1960 e 1970 colidiu com a repressão da ditadura militar, que governou o país entre 1964 e 1985.

Nesse período, protestos de rua eram frequentemente reprimidos com violência, como mostram os episódios envolvendo as marchas estudantis de 1968. Além disso, o regime instituiu um sistema de censura prévia, que controlava rigorosamente o conteúdo de jornais, músicas, peças de teatro, filmes e outras manifestações culturais.

Essa censura fazia parte de uma estratégia institucionalizada de controle da informação e da arte. Diversos artistas foram diretamente afetados: Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, foram presos e exilados, enquanto outros tiveram suas obras proibidas, editadas ou completamente silenciadas. A vigilância sobre os palcos era constante, e casos como a prisão e tortura do dramaturgo Augusto Boal evidenciam o nível de repressão enfrentado por quem se expressava de forma crítica naquele contexto.

Mesmo diante da repressão, a arte brasileira desenvolveu formas criativas de resistência. As limitações impostas pelo regime estimularam o uso de linguagens simbólicas, metáforas e mensagens codificadas, que permitiam críticas indiretas ao contexto político e social.

O desbunde

Diferente dos grandes protestos de rua que marcaram a contracultura em países como os Estados Unidos, no Brasil a resistência cultural assumiu formas mais discretas, espalhadas e simbólicas — mas nem por isso menos expressivas. Um dos movimentos que sintetiza esse espírito é o chamado “desbunde”.

O desbunde foi mais do que uma estética ou um comportamento: representava um estilo de vida alternativo que valorizava a liberdade individual, o prazer, a experimentação e o rompimento com normas sociais rígidas. Elementos como o uso de substâncias psicodélicas, a valorização da sexualidade livre, a fluidez de gênero e o questionamento dos padrões tradicionais de consumo e convivência eram centrais nesse modo de vida.

Grupos viviam em comunidades alternativas, exploravam novas formas de relacionamento e consumo, e adotavam estéticas que rompiam com o padrão burguês da época. Ao se recusarem a seguir as regras e valores da sociedade “careta” e autoritária, os adeptos do “desbunde” reafirmavam a liberdade individual e a busca por autonomia.

Impactos na arte brasileira

A contracultura teve um papel fundamental na transformação da arte brasileira, abrindo espaço para novas formas de criação e resistência. Em um período marcado pela censura, artistas encontraram maneiras criativas de desafiar limites e provocar reflexões sobre política, sociedade e identidade.

Música

A música foi um dos principais meios de expressão da contracultura no Brasil. O movimento tropicalista misturava elementos da cultura brasileira com influências do rock psicodélico e da música internacional. As letras, muitas vezes carregadas de metáforas e jogos de linguagem, eram uma estratégia para escapar da censura e expressar críticas políticas e sociais.

Rita Lee, tanto com Os Mutantes quanto em carreira solo, também incorporou esse espírito de ruptura, com canções bem-humoradas e provocativas, que questionavam normas de gênero e comportamento. Ney Matogrosso, com sua presença cênica ousada e figurinos andróginos, levou a provocação ainda mais longe — transformando o palco em um espaço de liberdade e contestação.

Teatro

O teatro se tornou um espaço crucial para a denúncia e a experimentação. Grupos como Teatro Oficina, com José Celso Martinez Corrêa, e os Dzi Croquettes, com sua irreverência e transgressão de gêneros, usavam o corpo, a nudez e a crítica social para chocar e provocar o público. Suas peças eram muitas vezes improvisadas e caóticas, rompendo com as convenções teatrais e expondo as contradições da sociedade.

Cinema

No cinema, o movimento do Cinema Novo, com diretores como Glauber Rocha, já trazia um viés crítico e social. Mais tarde, cineastas exploraram temas como a sexualidade, a liberdade individual e a crítica aos costumes, usando metáforas e simbolismos para escapar da censura. Filmes como Macunaíma (1969) de Joaquim Pedro de Andrade, apesar de não serem estritamente “contraculturais”, carregavam a experimentação e a ruptura com o tradicional, características alinhadas ao espírito da época.

Artes Visuais e Performance

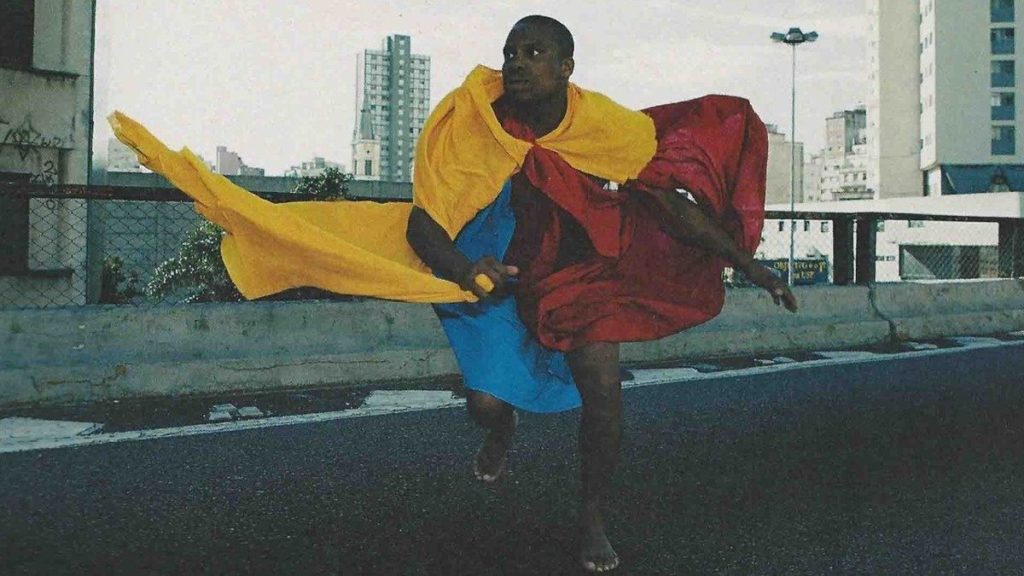

Artistas visuais como Hélio Oiticica com seus Parangolés – capas coloridas que convidavam à interação e à dança – e Lygia Clark com suas obras participativas, questionavam a passividade do espectador e a rigidez da arte de museu. Eles propunham uma arte que se fundia com a vida, que era vivida e sentida no corpo. A própria performance de Ney Matogrosso, com seus figurinos, maquiagens e danças, não eram só estéticos — eram gritos visuais contra o conservadorismo, o machismo e a repressão. Ele misturava signos femininos e masculinos sem pedir licença, sem se explicar. E isso, nos anos 70, era revolucionário.

Literatura

A literatura também foi um campo fértil para a contracultura no Brasil, servindo como refúgio e arma em um período de forte repressão. A chamada Geração Marginal ou Poesia Marginal é um dos exemplos mais contundentes. Poetas como Torquato Neto, Roberto Piva, Ana Cristina Cesar e Paulo Leminski criaram obras que flertavam com o cotidiano, o coloquial, o nonsense e uma liberdade formal radical. Muitos publicavam seus próprios livros de forma independente, em edições mimeografadas ou artesanais, distribuídas em feiras alternativas, shows e encontros, fugindo do circuito editorial tradicional e, principalmente, da censura. Essa produção literária marginal dava voz a subjetividades dissidentes, celebrava o “desbunde” e tecia críticas veladas ou explícitas aos valores conservadores e ao regime autoritário, tornando as palavras em si um ato de resistência.

O que tudo isso tem a ver com a arte de hoje?

Muito. A arte contemporânea brasileira — aquela que mistura linguagens, que questiona normas, que cutuca o conservadorismo — nasceu ali. Foi da contracultura que vieram as bases para pensar arte como espaço de liberdade, experimentação e crítica social. E, num tempo em que debates sobre gênero, identidade e liberdade artística seguem tão acalorados, o legado desses artistas segue pulsando forte.

Ney Matogrosso, com sua figura fluida, sua ousadia cênica e sua liberdade radical, continua sendo referência para quem cria e para quem resiste. Seu corpo, sua voz e sua estética continuam dizendo muito — sobre ontem, sobre hoje, e sobre os caminhos possíveis para o amanhã.

Bora estudar com mais foco e praticidade?

Entre no canal de WhatsApp do Curso Enem Gratuito! Lá, você recebe dicas exclusivas, resumos práticos, links para aulas e muito mais – tudo gratuito e direto no seu celular. É a chance de ficar por dentro de tudo o que rola no curso e não perder nenhuma novidade.